こんにちは☆

今週はなんとのんびり過ごしていることでしょう‥

というくらい、ゆっくりとした時間を過ごさせてもらっています☆

いま、田畑や山をみながら、缶コーヒーを飲みながら

ゆったりした気持ちで書いています(笑)

長閑でしょう☆

さて!

私は箏を弾いたことがほとんどありませんが

師範の先生に預ける前の子供を教える中で

3年かけて見えてきたことがあります!

初心者が躓きやすく、そこをクリアしないと曲どころではない、、、、

というポイントがあるのです。

ですが逆に、そこだけクリアできていれば、本人も師範も楽だということ。

初めのレッスンで定着できる簡単なことなので、

箏を教えなければいけなくなった人

弾かなくてはいけなくなった人、

まずこのポイントだけ抑えて

楽しい箏生活を☆するための手助けができればよいなと思って書いてみます☆

※大人の方でも同じことだとは思いますが、子供向けに、簡略化した指示を一貫して教えているやり方です。

あくまで私の主観で書きますので、ノークレームでよろしくおねがいします!ただ、講師の先生からは、ここまでしていただけると、その後の教えるのが楽でいいわ。と言うことだったので、参考程度に見ていただければ幸いです!

このブログを書いているのは、元ピアニスト&元東京都の教員もしていたkatsukiです🎵私は3歳からピアノを習い、演奏活動やピアノ講師、東京都の正規採用で音楽専科を担当していたこともあります。

このブログではその経験から、音楽まつわるあれこれや、ちょっとわかりにくい楽典ちっくなことなど幅広く取り扱っていきたいと思っています🎵

箏の基本

まずこちら、今回は小さな13弦のお箏を使ったので、平調子ですがだいぶ移動ドになってしまいました、、。

通常の大きさの13弦ではじめから教えてあげるほうが

糸の張り具合がだいぶ違うので、よいとおもいます!

さて本題。

お箏は竜を見立てて作られていて、、、や、細かい歴史については

ググればいくらでも出てくると思うので

割愛して、技術の習得に関して書いていくことにします☆

糸と音に慣れる

通常使用されるのは13弦のお琴だと思います。

向こうから、

一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗(と)・為(い)・巾(きん)

と読みます。

例えば「さくら」だったら楽譜は(平調子でⅮから始めた場合)

「七七八」(ドイツ音名でG・G・A)となるので、

ドレミを覚えなくても、糸を数えれば曲を奏でることができるので

リコーダーやピアノよりも、子供たちは取り組みやすいようです☆

糸を一緒に「一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗(と)・為(い)・巾(きん)」

と指を指しながら読んだりして、糸の並びをなんとなく覚えた後すぐに

隣同士で弾ける「さくら」をすぐに弾いてみると

俄然やる気がでて一生懸命練習をしています。

楽器はとにかく、習うより慣れろですね☆

箏の楽譜を見ながら歌っておく

「さくら」はやはり教えやすいので

導入にもってこいだと思います。

778 778 7898 7876(さくら さくら のやまも さとも)

ここまででいいので音程をつけて歌っておきます。理由は最後にわかります。

この時に、先生が箏で一緒に弾いてあげてもいいですね☆

座り方

ななめ45度・三角に

少しわかりにくいですが、箏に向かって斜め45度くらいに座ります。

緑で書いたように、三角ができるイメージができるとよいようです。

竜角の近く

そして、弾くところは初めはしっかりした音を出すことから始めたいので

なるべく「竜角」とよばれるところから1~2cmくらいを弾くイメージでいるとよいです。

ちょうど、オレンジで「かた」と書いた上に白い棒がありと思いますが

ここが竜角になります。

おのずと方の位置は決まってくると思うのですが

子供達には「お尻の位置を赤の帽子(もしくは頭)のところにしてね」

と教えています。

練習を重ねてくると、自分の弾きやすい位置を体が勝手にわかって

程よい場所に座れるようになるので、座り方はそこまで気にしなくて平気です。

低学年や小さい子の場合は画像のように、つま先で重心を上げて座らせるようにします。

そうすると姿勢がよくなることと、体重がかけやすくなりいい音で弾けるようになります。

また、いまは足首や関節の可動域が少ない子が多いので

こういったところで小さいうちに動かしてあげるのは、いい事なのではないかと思っています。

爪の付け方

つけ爪のようにならないように、指の腹の方に爪がくるように付けます!

私は、爪を一人一人つけた後、私に向かって、

「グー!」のポーズをさせます。

ちょうど画像のようにしてもらうと

前から見ると、間違えている子がいた時にわかります。

周りの子でもチェックしあうようにすると

ここでの間違いはなくなります。クリアです。

つける位置は、この黒のバンドの部分が

爪の生え際のところあたりまで入ればよいと思います。

爪の真ん中までしか行かなかったり

逆にしたまで行き過ぎて、指と爪の高さが同じくらいになってしまうと

大きさがあっていないので、弾きづらいです。

爪の生え際のほうに来るので、子供によっては痛いといいますが

「痛い人はよく頑張っている証拠☆テープを張ってあげるね☆」

と、バンドエイドやマスキングテープで当たっていたいところに巻いてあげると

大丈夫になるようです。

弾き方

ここでつまずく子が多いのです。

音を出すことが第一目標になってしまうと

その後が台無しになってしまうので、

正しい弾き方で弾ける下準備をします。

爪をあてる時も本当は、平行より三角にあてられるとよいです。

私はほぼ平行になってしまっていますが、、、、

まずお山を作ります

空中で全員に、お山を作らせます。

自分側に親指、向こうに4指です。

そして、そのまま箏に置きます。

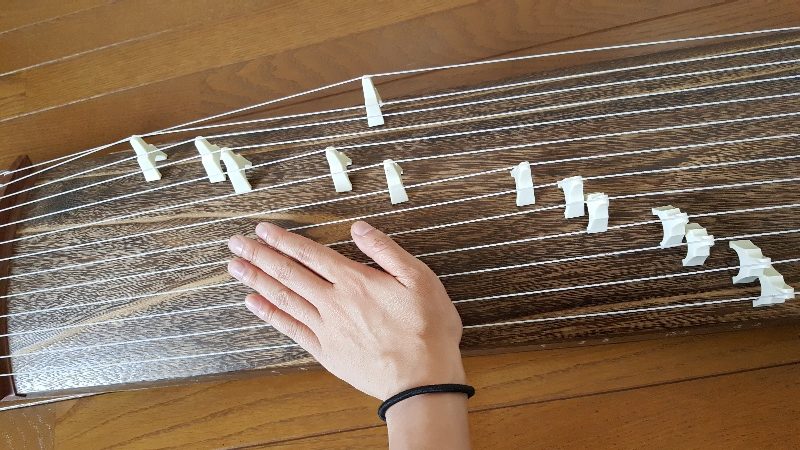

その時に七の糸へ爪を、

中指薬指あたりを、三・四(画像のは小さい箏なので二になってしまっていますが、、、その辺は相手の手の大きさに合わせて指定してあげてください)

において、支えにするようにします。

中指や薬指を向こうの糸にひっかけましょう。というとわかる子がほとんどです。

左手は

ここも大事になります。

たとえ押し手と呼ばれる左手を使用しない場合でも

左手の位置をお箏に置いておく癖をつけてあげていた方が

曲が進んでいくにつれて覚え直すことがなくなるので

はじめから手を添えさせるようにしましょう。

この方が、姿勢もよくなります。

そして、手を置くことで、琴柱の意味・音の出る仕組みも体感できるようです。

琴柱の上や、琴柱の右側を触ってしまうと音が出ないのです。

こんな感じで置きます。

音を出します

そしていよいよ七で音を出してみます。

弾き方のイメージとしては、

心臓マッサージの時のように、真上から押すようにします。

一番労力が少なく力が伝わるからです。

弾いているうちに、真上からでもなくても弾けるようになるのですが

まずこのイメージをもてるようになると、弾けるようになるまでが早いかなと

見ていて思います。

ここで私が声をかけているのは

「ぱっくんちょ」

です。

パペットのように、パクパクと手を動かす

そのイメージと、親指を残りの4指へ向かって押す

そんな感じで言います。

だいたいこの時点で半分の子たちはできるようになります。

音を出させる前に必ず

座り方

左手

手の形

と言ってから弾かせているので

何度目かのレッスンで子供たちは自ら直せるようになります。

膝の向きがどうしても箏に対してまっすぐになってしまいがちなので

私は膝は横向き!と言います。

慣れたころに

「本当は三角に開いているとかっこいいんだけど、難しいよね、、、」

などと声をかけると、できるようになるので

まずは横と教えています。

指で弾いてはいけない

これをやると、もう何もできない。

この弾き方では、何の曲にもついてこれません。

とっかかりとして音を出せますが、

小さな音しか出ないし、さくらでさえ弾けるようにななりませんね。

しかし、師範は、この弾き方になってしまう子が多く困っているらしいのです。

私は三年かけて、どんな子でも、初めての子でもこの弾き方に絶対にさせないようにすることができました。

その数300人。

やはり支えがないと弾けないのです。

この弾き方で弾くと、一音弾くごとに、手が宙を舞ってしまい

いちいち次の音を探して弾かなければいけません。

その方が超絶技巧だと思うのは私だけでしょうかw

弾き終わった時の爪は

一音弾き終わったら、次の糸にぶつかっているようにします。

つまり、次の糸をめがけて、次の糸にぶつけるようにして音を出させます。

「斜め上から次の糸をめがけてごらん。」

そんな感じの言葉掛けをします。

七から六へ↓

殆ど手の形は変わりませんね。

これを楽しく体感させる方法があるのですw

リレー

この辺りで一度七だけの音を出す個人練習をして

一通り全員大丈夫そうか見とったら

リレー形式で一人一人弾かせます。

もしだいぶできる子がいるのだったら、778(さくら)でリレーしてもよいですね。

「どんな弾き方で弾いている子がいい音かな?上手な子はいるかな?よく見て聴いててご覧」

なんて言葉かけをして、いい音だった人を言ってもらい、

その子にコツなどを話してもらってもいいですね。

私は、一人一人合いの手を挟んで「すばらしい」「素敵な音「手の形がいいね」「プロかと思った」

のように

ほめまくります。

できていない子や足りなかった子は、あとでこっそり教えに行きます。

指ではじかせないために 巾→一へ

開放弦で、手前から向こう側にスライドさせる。

これだけです。

おそらく「やれ」と言わなくても、うるさいくらいにやっていて

むしろ「勝手に音を出さない」なんて注意していたと思います。

そうあれです。

これを全員にやらせます。何度も。

この時に、ただ速くやるのではなくて、

よい音で、しっかりとした音で、それでやらせます。

これで、隣の音までの爪の当て方を楽しみながら覚えます。

いよいよラストスパート

座り方・手の形などに気を付けて爪の当て方をやったら

すかさず「さくら」を弾かせます。

ここまでで30分は経過していると思うので

時間はそんなにありません、、、。

いいのです。

まずの、さくらさくら・・・のところは 七七八 七七八

で簡単なのでほっておきます

この後の7898ここもほっておきます。

この次です。

7 876

ここです。

876

8から向こうに押すだけ。

4の糸くらいに中指・薬指を固定させ

さっきの「パックンちょ」です。

「さっきのより簡単でしょ?3つだけだからー」

なんていいながら、練習をさせます。

これもリレーで確認をしても面白いです。

だいたいで来たのを確認したら、

7876で弾かせます。

授業の最後に

最後に

778 778(さくらさくら)

ここをみんなで弾いてみます。

この時点でだいぶ弾けるはずですが、

もしできていない子がいたらチェックをしておいて、次のレッスンの時に

隣にできる子をつけたりという工夫をするとよいと思います。

おまけ

押し手もそんなに難しくはないのですが

はじめのレッスンではここまでは絶対に行かないので

参考までにw

押手

押し手も教えるのはいたってシンプルです。

左手をエル時にしましょう。

そうしたらこれを、押しの糸に置きます。

親指・中指・薬指

あたりを中心に置きます。

そして、心臓マッサージの時と同じように

上から真下へ体重をかけます。

結構手が痛くなるのですが

これができたらかっこいいなぁ、、、

なんてことばで子供たちはいちころですw

また、不器用な子はいるもので

友達に押してもらうなんてことも初めのうちはしてもよいかもしれません。

おしまい

いかがだったでしょうか?

すこしでも参考になる部分があれば幸いです。

300人の中には不器用な子、呑み込みの悪い子

様々な子がいますが、スムーズに曲が弾けるかは別にして

基本の姿勢、弾き方爪の当て方、ここは問題なくできるようになりました。

コツはやはり、毎度毎度口を酸っぱくして座り方、膝の位置、手の形この辺を徹底することですね。

そうすると、先生の声が頭をループするようになります。

嫌いになられてはだめなので、あくまで、明るく楽しく、リズムよく教えて

いれば大丈夫と思います☆

では、また何かを思いついたら書こうと思います☆

長くなりましたが読んでいただいてありがとうございました☆

コメント